ENTREVISTA GABRIEL KOGAN & RENATA MORI

COLABORAÇÃO RODRIGO VILLELA

FOTOS (DEMAIS PROJETOS) FERNANDO GUERRA

FOTOS CASA NA AREIA (DIVULGAÇÃO) NELSON GARRIDO

MANUEL AIRES MATEUS ENTREVISTA

Raízes portuguesas, brasileiras

O português Manuel Aires Mateus articula, com rara habilidade de arquiteto e professor, prática de projeto com crítica histórica. Sua arquitetura e sua conversa nos conduz por inventivas análises de construções e cidades nos mais diferentes tempos. Manoel traçou sua carreira em parceria com o irmão, Francisco, e – apesar de manterem escritórios separados – ficaram conhecidos por um só nome, uma entidade: Aires Mateus. Juntos, coassinando projetos, se tornaram referência da geração nascida nos anos 60 em Portugal, que atinge agora plena maturidade profissional.

Enquanto a arquitetura contemporânea se homogeneizou e dissolveu peculiaridades locais de clima e cultura, a arquitetura portuguesa soa ainda como uma pequena resistência, dissonante da massa amórfica de edifícios internacionais genéricos a dominarem as capitais globais. É uma arquitetura com um mestre inatingível – Álvaro Siza – e um grande professor – Eduardo Souto de Moura. Como bem nos mostra os irmãos Aires Mateus, essa produção, no entanto, extrapola em muito as duas referências canônicas (que bem podem ser entendidas como Niemeyer e Mendes da Rocha); é relativamente vasta, sobretudo, se tratando de um país com pouco mais de 10 milhões de habitantes e longe de ser uma das potências econômicas europeias.

Nesta entrevista, realizada em seu estúdio em Lisboa, Aires Mateus, o Manuel, nos oferece lições, em tempos de crise, sobre as origens de nossas arquiteturas, sobre nossos começos. Sim. Nossas arquiteturas: a brasileira e a portuguesa, quem sabe também a sevilhana. Por vezes, se ocultarmos ou substituirmos os sujeitos (em alguns momentos, nem isso é preciso) teríamos dificuldades em saber de qual arquitetura estamos falando. As origens da arquitetura moderna e contemporânea portuguesa estariam no Brasil ou seriam as origens da arquitetura brasileira em Portugal?

Sem saber por onde começamos, as arquiteturas floresceram de forma estranhamente sincrônica. Mas olhar para a arquitetura portuguesa parece como se ver num espelho. Por vezes só conseguimos notar diferenças opostas; por outras, apenas semelhanças. Temos a certeza de que alguém está lá atrás desse espelho – ou do outro lado do mar sem fim – nos olhando de volta.

Diante dessa indefinição de onde começam o Brasil e Portugal na arquitetura, a nossa e a deles (e quem somos nós ou eles aqui?), nos reconfortemos com o desassossego (no caso, a mensagem) de Fernando Pessoa: “Todo começo é involuntário”. A arquitetura brasileira já existia antes de começar. Entre suas risíveis semelhanças e fundamentais diferenças, a portuguesa existe com a brasileira. Pois. Correndo até ao fim do mundo, começos e fins, mesmo, se misturam.

“Oscar sempre nos ensinou a fazer arquitetura pelo prazer de fazer e não como uma carga.”

Casa Rothschild, Oscar Niemeyer, 1965

“A nossa arquitetura se liga tanto a tradição da história mais erudita como da mais popular da arquitetura portuguesa.”

A arquitetura dos irmãos Aires Mateus parece fazer referência à cidadela portuguesa, com os volumes brancos, por vezes interligados por um único eixo. Há uma relação direta a isso?

Tentaria explicar de outra maneira. Nossa arquitetura tem sim uma relação clara com a história portuguesa. Além disso, ela é feita, por um lado, de uma realidade; por outro, da maneira como olhamos a realidade. Portanto as coisas não são, em si, só um fato isolado. Quando olhamos qualquer coisa, o que olhamos? Aquilo que lá está, mas também olhamos através da compreensão das relações estabelecidas com tudo que nós conhecemos. A realidade é, portanto, também uma realidade cultural. Assim, tentamos importar para a nossa atuação uma ‘relação com preconceito’. O preconceito não no sentido castrador, mas no sentido de olhar como um transporte de nosso próprio conhecimento. A arquitetura se faz contendo tudo isso e suplementa a nossa história, a nossa relação com o nosso território. Primeiro porque nós, fundamentalmente, construímos sempre aqui e, portanto, temos uma realidade geográfica. É normal extrairmos dessa realidade geográfica experiências afinadas durante séculos. São coisas que resistiram ao tempo e, assim, estavam corretas. A nossa arquitetura se liga a essa tradição, tanto da história mais erudita quanto mais popular da arquitetura portuguesa. Mas também se liga claramente a outras raízes do conhecimento adquiridas por nós e presentes na nossa vida. Transportamos uma carga e, ao mesmo tempo, as pessoas que usam a nossa arquitetura – a experimentam, a veem – também tem uma carga. Dessa forma, é muito importante tentarmos perceber de qual maneira a nossa arquitetura pode despontar reações, não apenas causadas por aquilo que é a realidade proposta, mas de uma realidade que podemos intuir, fazer intuir nas pessoas, tornando essa vivência mais abrangente. Percebemos também que a realidade cultural das pessoas nos edifícios não é necessariamente a mesma e isto pode criar níveis diferentes de entendimento do projeto.

“A arquitetura desenha-se para construir, mesmo que não seja construída de fato”

Casa em Leiria de Aires Mateus

A arquitetura portuguesa resistiu, mesmo que em partes, à massificação da globalização da arquitetura internacional. Seria quase uma arquitetura de resistência?

Sim, mas quando aqui dizemos ‘a arquitetura portuguesa’, trata-se, na verdade, de um nicho da arquitetura portuguesa, da qual nós quase poderíamos dizer o nome dos autores, cinquenta ou cem arquitetos. Falamos então de uma franja, ou até uma maneira de pensar, que é mesmo uma resistência. Essa franja influenciou, inclusive, níveis mais latos da arquitetura. É curioso como o próprio Souto de Moura influenciou maneiras banais de construção e isso talvez seja um dos maiores valores de suas obras. Não apenas a influência sobre os arquitetos “soutomourianos”, impecáveis escultores do seu legado, como também a influência de suas ideias sobre uma arquitetura anônima, a qual ainda busca nas propostas de Souto de Moura elevar sua qualidade. Esse é um legado extraordinário. O Souto de Moura consegue, de maneira muito inteligente, manter, ao mesmo tempo, uma distância e uma proximidade em relação à Escola do Porto e ao Siza. Consegue ser um arquiteto regional, muito português, mas também consegue incorporar uma grande internacionalização da arquitetura. Trata-se de uma prática interessante entre o regionalismo e a transposição. A arquitetura contemporânea portuguesa percebe hoje que, para ter um lugar no mundo, há de dizer qual é o dela.

Você acha que o Brasil poderia ser incluído nessa forma que culturas relativamente periféricas encontram para firmar seu lugar?

Não acho que Brasil seja uma cultura relativamente periférica. A importância das culturas depende muito da condição e dimensão do mercado, do poder econômico. O Brasil teria então capacidade de se tornar representativos de uma área maior. Dou-te um exemplo: o sul da Europa é representado por Sevilha. Barcelona hoje é um centro cultural mais forte, Lisboa é um centro cultural mais forte, Madri é um centro cultural mais forte, todos são centros culturais mais fortes. Porém, o que representa verdadeiramente a península Ibérica, quando nos afastamos? É Sevilha. A cultura sevilhana consegue, de alguma maneira, sintetizar e potenciar as diferenças de uma região cultural, uma região muito heterogênea. Um americano identifica em Sevilha toda a península ibérica. Da mesma maneira que nós, quando olhamos para a América do Sul, como cultura, provavelmente identificamos o Rio de Janeiro. Na América do Sul, encontro polos culturais extraordinários na Argentina ou no Chile, mas, essa cultura do Rio, seja ela até mais baiana do que carioca, tomou conta do imaginário em relação à América do Sul. O Brasil é a América do Sul, a uma determinada distância. A cultura brasileira não é nada periférica, pelo contrário, é uma cultura muito central, porque ela é a representação de uma cultura mais ampla do que a sua própria.

Qual é a importância do ‘olhar estrangeiro’ e intercâmbios culturais na prática da arquitetura hoje?

Quando arquitetos estrangeiros trabalham no nosso contexto, eles tocam em três ou quatro pontos principais, sem amarras às pequenas questões. Traçam uma visão muito panorâmica da realidade e, portanto, atuam com liberdade. No fundo é como sempre fazemos nos projetos. Quando arrancamos com um projeto, representamos a realidade de várias maneiras, fazemos cortes, plantas, maquetes do lugar e, portanto, representamos o lugar de muitas maneiras. Em contextos mais distantes, temos uma maior liberdade nesse sistema. É interessante esta ideia de como as culturas se apresentam e o que é determinante nisso.

As próprias representações da arquitetura trazem algumas idiossincrasias locais que determinam os rumos do projeto. No Brasil, quase sempre, partimos do desenho em corte e é comum que a maquete apareça no último estágio do processo projetivo.

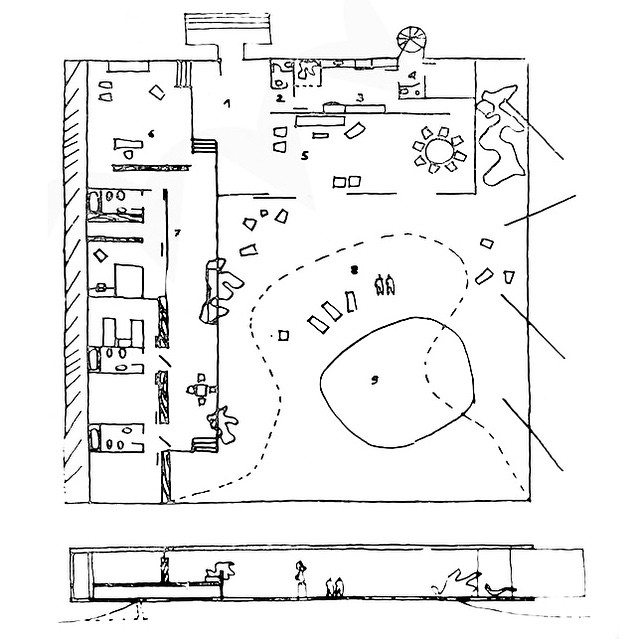

Nós partimos do modelo e ele é fundamental no processo. Trabalhamos sempre usando três representações sobrepostas da arquitetura: por um lado, esquemas para garantir que o projeto não se desvie daquilo concebido; por outro, os desenhos construtivos, como os cortes, usados desde o início para estabelecer uma relação com os sistemas construtivos e com possibilidades econômicas de execução. Além disso, fazemos maquetes em escalas muito grandes em isopor de alta densidade. Trabalhamos na escala 1:20, fazendo com que qualquer casa seja um monstro e casa ocupe uma sala inteira. Mas, pra mim, isso é muito importante.

Vocês conseguem assim visualizar o espaço?

Sim, porque conseguimos entender os espaços por dentro e isso nos alivia. Em 1:20 dá pra ver tudo. Gostamos de imaginar a arquitetura sendo vista a partir do seu modo de vida, a partir do seu uso, a partir do espaço interno, como se olhássemos para a arquitetura e disséssemos que aquilo não existe para o vento, mas sim para ser usado. Cada projeto dura muitos anos e, portanto, o processo mais difícil é fazer resistir um gesto em todas as fases do projeto. Usamos então uma espécie de diagramas para garantir que não se perca o sentido primordial, com todas as sobreposições ao longo do tempo. Temos sempre uma preocupação construtiva e, desde o princípio, é importante conceber o projeto considerando sua executabilidade, inclusive econômica.

Como a obra de vocês transita entre as diferentes escalas? De projetos pequenos a grandes e de grandes a pequenos?

Dentro da nossa trajetória houve grandes mudanças nas escalas. Nossos primeiros projetos foram feitos a partir da entrada de Portugal na União Europeia, quando ganhamos muitos concursos públicos para desenho de equipamentos. Em certo momento percebemos que devíamos controlar coisas de forma mais segura. Como uma coincidência, começamos então a trabalhar diretamente com projetos em escalas muito pequenas, em especial a escala doméstica, a casa individual. Isso nos permitiu fazer intervenções mais profundas, começando pela Casa do Alenquer, Casa em Azeitão e Casa dos Molitos – nossas três primeiras residências feitas com maior profundidade. Só mais recentemente começamos a tentar chegar onde chegamos nos projetos pequenos, em projeto maiores.

Qual que é a diferença entre projetar uma casa e uma cidade?

Não há muita. A capacidade do arquiteto é sempre fundamental. Todos sabem o que é uma casa. Não há coisa mais óbvia. Essa é a vantagem da casa. Algo simpático acontece então nesse programa: os clientes se interessam mais. O presidente de uma empresa não se interessa tanto pela sede da sua empresa como se interessa pela sua casa.

Como foi o processo discussão com o cliente no projeto da casa com piso de areia, a Casa de Comportas?

Aquela casa nasceu do estudo de três relações diferentes com o tempo. Uma delas é a raiz da arquitetura popular, sobretudo das casas de madeira da região. Havia também segunda relação com o tempo: essas casas todas eram orientadas ao contrário, viradas para o nascente porque abrigavam trabalhadores do campo e, obviamente, essas pessoas repudiam a luz do sol. Agora temos a relação com o tempo que passa a ser turística e, assim, busca-se o sol, mudando a orientação. Não se trata mais de fugir do sol, mas procurar ele. A terceira relação com o tempo é um abrandamento e aí entra o piso de areia. A ideia nasceu quando visitei uma exposição do Cildo Meireles na Tate Modern, em Londres. Havia uma peça do Cildo muito bonita, na qual era possível entrar e andar em cima de um pó de talco. Nós já estávamos trabalhando na casa e quando eu meti os pés e avancei no portal pensei: “não existe isso!”. O cliente está aqui no escritório hoje. Se quiser eu o apresento.

Como é usar o piso de areia lá?

João Rodrigues: É fantástico, porque obriga a pessoa a acalmar. Uma coisa é a pessoa andar aqui em cima do cimento, demora um segundo pra chegar, mas na areia demora mais tempo. Então obriga um outro ritmo de vida muito importante também. Não é uma casa de cidade, é uma casa de férias, praia, onde nós idealmente gostaríamos de nos desligarmos daquela velocidade citadina, para ter um ritmo e um mood de praia. Isso acontece também com a ajuda da areia, porque a areia obriga-nos a parar, andar mais devagar, acalmar, pensar nas coisas antes de fazer. É um ambiente que liga perfeitamente com a parte exterior.

Maniel Aires Mateus: Há uma caixa de madeira e cimento, por baixo da areia, uma base, e também aquecimento. No inverno a areia é quente.

Há algo similar na Sinagoga Portuguesa de Amsterdam, do século 17: um piso de areia sobre um piso de madeira. Por causa do som, para não incomodar os serviços, eles colocavam areia. Normalmente, no entanto, é uma camada muito fina.

Manuel Aires Mateus: Eu não sabia disso. Precisava ir lá um dia. Sem eletricidade, sem essas coisas, a areia é muito fácil de manter: quando suja sua casa, derruba um copo de vinho, por exemplo, mete-se uma pá e jogamos a areia fora. Cava fora, coloca-se dentro; tá feito. Não tem manutenção. De manhã, o ar penteia a areia, e isso é também bonito. Eu fui lá este ano com os meus filhos, e a primeira coisa que os meninos fazem é brincar na areia com como se estivessem no meio da praia. É uma grande coragem aqui do João.

João Rodrigues: Não é coragem, é confiança. Na equipe, no arquiteto, em tudo.

Pisamos sempre em solos muito sólidos. Como em casas sobre palafitas de madeira, a areia pode criar a sensação de flutuação. Você não pisa num lugar tão sólido.

Manuel Aires Mateus: Temos que tentar perceber as experiências de vida, conseguindo combinar coisas da nossa memória. Não há nada novo ali. É tudo banal. A areia nós conhecemos da praia, a arquitetura tradicional tá lá. Nós sabemos construir e adaptar essa arquitetura tradicional a um grau de conforto existente hoje. No fundo é dizer: “então se juntem”. No verão, dei com um grupo de crianças na praia, e eles vieram me mostrar que tinham feito também uma casa na praia. Meteram uns paus na praia e estavam todos a brincar com aquilo. Não entendiam porque todo mundo achava interessante fazer uma casa na areia, era banalíssimo: elas próprias conseguiam fazer aquilo num instante. Achei isso divertido, e, no fundo, é verdade, não há nada inovador em fazer uma casa na areia, qualquer pessoa consegue faze-la com uma grande facilidade.

Manuel Aires Mateus,

arquiteto português com escritório em Lisboa e obras em países como Argentina e Suíça, entre outros.

Gabriel Kogan,

arquiteto formado pela FAU/USP; trabalha como jornalista colaborando para veículos como a Folha de S.Paulo, A+U (Japão) e Revista Bamboo.

Renata Mori,

arquiteta formada pela FAU/USP e trabalha na Metro Arquitetos.

Fernando Guerra,

fotografo português especializado em arquitetura.